学校行事

ゼミフェス(探究発表会)!

本校で実施している「未来構想ゼミナール(探究活動)」(以降ゼミ)は、生徒一人一人の興味・関心に応じて各々が主体的に活動できるように4系統13分野に分かれて講座が開設されています。そしてこの度、8月28日に、活動の集大成となるゼミフェス(探究発表会)を開催しました。私たちが「ゼミフェス」と呼ぶように、発表の形態はそれぞれのゼミが工夫を凝らして特色を出せるように、極力縛りを外すようにしました。ポスター発表をするゼミ、パワーポイントで発表するゼミ、作品を展示して解説するゼミ、音楽を演奏するゼミ、演劇を披露するゼミというように、様々なスタイルで自分たちが探究活動を通して得た学びを視聴者に伝えようと努めていました。

また、福島県立福島高校、仙台二華高校、仙台向山高校、小牛田農林高校の生徒を招待して発表していただきましたが、本校生も国際語学ゼミ、学問探究文系ゼミ、データサイエンスゼミが代表発表し、お互いに刺激を受け、学校間の交流を深めることができました。本校生の多様なテーマと表現方法が他校生に何らかの刺激となれば幸いと考えており、両者の交流が宮城県の高校生の探究活動をより活性化していくものと期待しています。

今回のゼミフェスには、外部からお招きした4名の講師の他、これまでの活動でお世話になった方々、県内高等学校の先生方、保護者など多くの方々に参観していただきました。これからも多様な観点からご意見を承り、より一層本校の教育活動を発展させていければと思います。

♫ 合唱フェスティバル開催! ♫

宮城野はお昼もクリエイティブ!

♫ 合唱フェスティバル開催! ♫

お昼休み、中庭がそのままコンサート会場に大変身!

Nコンに出場した有志メンバーと、1年次音楽選択者による合唱フェスティバルが行われました★

宮城野のステージ付き中庭は、普段から音楽系やダンスのサークル、ゼミナール(探究活動)、授業発表など…自由に“パフォーマンス”が飛び交う場所。まさに「アートな宮城野」の象徴です!

♫ Nコンメンバーは短い練習期間にもかかわらず、難曲を堂々と歌い上げ、美しいハーモニーを響かせました。

♫ 1年次音楽選択は、なんと90名での大合唱!厚みある響きに、生徒も先生も感動していました。

中庭や廊下の2階・3階まで大勢の生徒が耳を傾け、大盛り上がりのお昼休み。音楽があふれる宮城野らしいひとときになりました!

★ Nコンメンバー演奏曲

『混声合唱のための「どちりなきりしたん」』作曲:千原英喜

★ 1年次音楽選択演奏曲

『群青』作詞:南相馬市立小高中学校 平成24年度卒業生

作曲:小田美樹

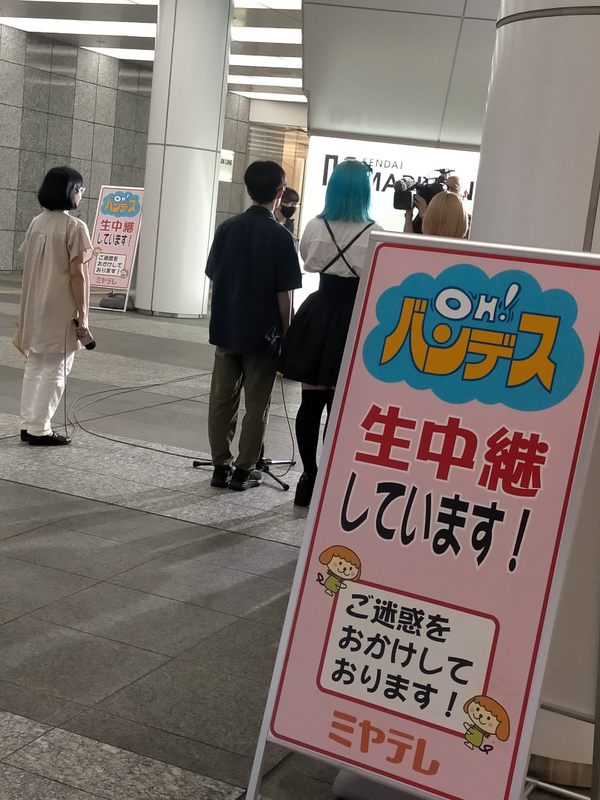

OH!バンデスのコーナー「伝言版デス!」に出演しました!!

7月4日㈮放送のOH!バンデスのコーナー「伝言版デス!」(生放送)に

文化祭ボランティア4名が出演しました。

雨のため仙台駅1階にて撮影でした。

宮城野生らしく明るく元気に19日㈯の一般公開の紹介をしてきました。

皆様!文化祭でお待ちしております!!!

【令和7年度】体育祭が開催されました!

5月15日(木)、16日(金)に体育的行事が行われました。

今年は天候にも恵まれて、晴天の中、2日間の開催となりました!

以降、デジタルプロモーションスタッフの生徒達からの写真とコメントです。

私は中学まで体育祭が苦手でしたが、競技の自由もあり、とても楽しかったです。

高校初めての体育祭。中学との大きな違いが2つありました。

1つ目は自由度の高さです。中学校では、クラスごとのハチマキで統一感を出していましたが、宮城野高校では、クラスTシャツとクラス旗、アクセサリーなどでクラスの個性を表すことができます。私のクラスでは、メガホンをみんなで作って統一して準備しました。

2つ目は、体育祭後の中の深まり方です。入学したばかりで、あまり話したことのないメンバーもいましたが、競技を通し、仲を深めることができました。

宮城野高校には他にも文化祭など良い所がたくさんあるので、これからが楽しみです!!

います。まるでプロのような試合を見れてとても楽しかったです!

した。回りにもクラスのメンバーを応援しに来た人達で賑わっていて、雰囲気がとてもよかったです。また、入れた玉を1つずつみんなで声を出しながら数える瞬間もクラス一体となっていて良かったです。

体育祭を通してホームの仲が深まるので、体育祭後はもっとみんなと話すのが楽しくなりました。

クラスや年次を超えて、交流ができ、いい思い出になった体育祭でした。これからも良い体育祭を皆で作り上げて、宮城野高校をさらに盛り上げていきましょう!!!

第31回宮城野高等学校入学式

入学生代表挨拶(第31回宮城野入学生普通科1年一戸さくらさん)

学校長式辞

さくらの便りも聞こえてきて、新たな始まりを感じさせる季節となりました。本校の校木である「はなみずき」もまもなく花を咲かせ見頃を迎えることになるでしょう。

そのような今日の良き日に、本校PTA副会長、教育振興会会長、放課後活動後援会会長の皆様をはじめ、保護者・ご家族の皆様のご臨席を賜り、令和7年度入学式を挙行できますことは、私たち教職員にとって、この上ない喜びであります。

ただ今、入学を許可した美術科40名、普通科200名の新入生の皆さん、入学おめでとうございます。在校生、教職員を代表して、皆さんの入学を心から歓迎いたします。

さて、本校は、昨年創立30年を迎え、これまで多くの卒業生が国内外で活躍しております。

本校31回生の皆さんは、今年度の高校入試で、高い倍率となった中から選抜された240名です。遠慮せず意欲的に、本校での諸活動に取り組んでくれることを期待しています。

新入生の皆さん、皆さんが本校への入学を志望した理由は何でしょうか?本校のどのようなところに魅力を感じましたか?

皆さんのことですから、この問いかけに対して、それぞれがしっかりとした答えを頭の中で思い浮かべてくれていることでしょう。初心とも言えるその答えをぜひ大切にしてください。その答えは目には見えませんが、今この瞬間、確かに240通りの答えが存在しているはずです。

そもそも本校は、未来志向の自由な学校であり、開校以来掲げているスクールアイデンティティは「宮城野・・・ここでは一人ひとりが輝きます」というものです。

教育目標には「創造的自由と探究」を掲げ、生徒諸君が自ら課題を発見し、その解決を目指す「探究する力」を身につけることを目指しています。ここで言う「創造的自由」という言葉を、私たちは、「既成概念にとらわれず、自由に発想し、広く社会の課題の発見とその解決に努め、よりよい未来社会を創造しようとする精神」ととらえ、本校での学びの中心に据えています。

さらに本校では、「個性尊重と自立」及び「共生と奉仕」を教育目標として掲げています。

「自由」に対するとらえ方同様、「個性」についても、ややもすれば外見的特殊性を個性と見る傾向がありますが、本来の「個性」とは、外見も内面もすべて含んだ“その人らしさ”を表すものだと考えます。

本校では、生徒一人ひとりに内在する可能性を含めた個性を尊重し、社会で活躍できる存在として自立できるよう支援しています。また、個性を尊重することは、互いの多様性を認め合うことです。他者と協力して様々な課題解決に努めることによって、共に生きる「共生社会」の実現に貢献する人材の育成を目指しています。

令和のこの時代、世界に目を向ければ、ロシアとウクライナ、イスラエルとイスラム組織ハマスとの戦闘は終息する見通しが立ちません。また、皆さんの学校生活にも大きく影響を及ぼした新型コロナウイルス感染症にしても、克服したわけではありません。

このように、私たちの周りには解決の難しい問題があふれています。しかし、困難な課題に対して、思考を放棄してギブアップするのではなく、何かできることがあるはずだと粘り強く解決策を探っていく、そのような力を本校で身につけて、社会で活躍してくれることを皆さんに期待します。

結びに、新入生及び保護者の皆様には、本校で3年間を過ごして良かったと実感していただけるよう、本校教職員一同、一丸となって教育活動に努めて参ります。保護者の皆様におかれましては、本校教育活動へのご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げ式辞といたします。

令和7年4月8日

宮城県宮城野高等学校

校長 田渕 龍二

DXハイスクールの取組が「大學新聞2月10日号」で紹介されました

特色ある取り組み 「高校の力」 シリーズ25

美術科と普通科の強みを活かす STEAM教育 × DX による「デザイン思考」の醸成

新聞記事はコチラ ⇒ 宮城県宮城野高等学校_大學新聞第236号 .pdf

令和6年度 探究道場を実施しました

探究道場とは・・・

本校生徒がスタッフとなり、探究活動に興味を持つ中学生のみなさんが意見を出し合いながら課題解決に取り組むという活動です。京都市立堀川高等学校を拠点校として全国11校が連携し、探究テーマを決め、実験やオンラインミーティングを重ねて準備し実施しています。(コチラの紹介動画もどうぞ!)

今年は以下の2回実施しました。

① 7月27日(土) 『最強の耐震構造プロジェクト』

② 12月14日(土)『数値化プロジェクト』

先日実施した『数値化プロジェクト』では、身近にあるものを比較する際に「数値化」を用いてわかりやすく表現できないか、中学生の皆さん自身に題材と方法を考えてもらいました。

本校生徒の感想を掲載します

【どの班も数値化するにあたって何を言い換えるかが悩む様子が見られましたが、発泡スチロールの強度を比較した班では、様々な重さのおもりを一定の高さから落とし、できた凹みに粘土を敷き詰めその質量を量ることで数値化し比較することができました。今回のプロジェクトは高校生でも初めて知ることが沢山あり不安もありましたが、「高校生の支援によって探究を楽しめた」という中学生の感想ももらえたので、充実したいい経験になったと感じました。】

参加してくださった中学生のみなさん、保護者の方に改めてお礼申し上げます。ありがとうございました。

探究道場は来年度も開催する予定です。皆様のご参加を心よりお待ちしています。

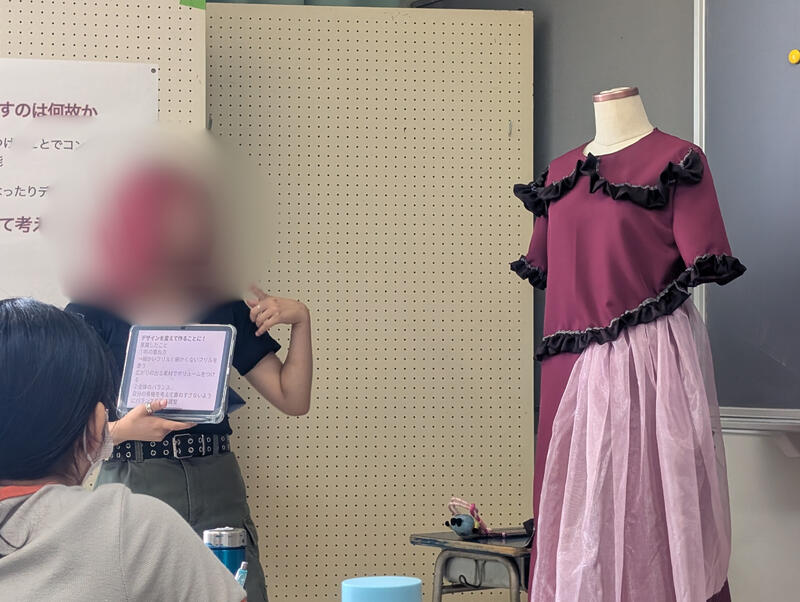

公開授業研究会「生徒が輝く授業デザイン」を開催しました

11月8日(木)「生徒が輝く授業デザイン」とのテーマで公開授業研究会が行われました。今回は、他県からお招きした先生方と本校の教員が協働して授業を作り上げたものや、校内で切磋琢磨するなかで生まれた授業など、合計6時間分を公開しました。

◆「ICTを活用した学び」

「物理」…佐藤充恵先生(ドルトン東京学園、理科)、小林良英先生、菅原和哉先生が協働して授業公開。物体が弾むか弾まないかを「数値化」しながらカプセルを設計するユニークな授業実践でした。

◆「教科領域横断的な学び」

「歴史と文学」…佐藤哲郎先生(地歴科)、伊勢将聡先生(国語科)、川崎浩介先生(地歴科)が、教科の枠を超えて授業実践。『こころ』の「明治の精神」について国語的なアプローチと歴史的なアプローチから迫りました。

「言語文化 / 英語コミュニケーションⅠ」…鈴木幸恵先生、石垣将太先生、飯田宏先生、藤田彰子先生が協力して授業設計。「木曽の最期(平家物語)」を題材に日本とインドネシアの英雄像等について、Zoomでリアルタイムにインドネシアの高校生と中継して授業実践を行いました。

◆「探究的な学び」

「数学Ⅰ」…法貴孝哲先生(清真学園、数学科)、相澤正義先生が、数学を題材として、生徒を「しこう(思考・試行)」させるために生徒の学ぶ意欲を引き出す授業を実践しました。

「英語コミュニケーションⅡ」…山口和彦先生(山形東桜学館、英語科)、阿部彩先生が、英語による即興型ディベートの授業は迫力満点でした。

「体育」…片寄昌子先生、細川孝博先生が、iPadの動画撮影機能を活用し「movement off the ball」に着目したサッカーの指導で、生徒たちが考えながら体を動かす授業でした。

当日は高校、大学の先生方やNPO法人、大学生など30名を超える方々にご来校いただき、盛況のうちに幕を閉じることができました。特に、公開授業後に3つの領域に分かれた研究協議会では「生徒が輝く授業デザイン」について質疑の時間を超えるほど、白熱した話し合いとなりました。

基調講演では、ベネッセ総合教育総合研究所主席研究員の山下真司氏をお迎えし、「これからの社会を生きる生徒たちに必要となる資質・能力を育む学びとは?」との演題でご講演をいただきました。個別最適な学び、自由進度学習など、これからの学びに向けて示唆に富んだ貴重な内容でした。

データサイエンスゼミ発進! ~ 東北大学データ駆動科学・AI教育研究センターとの高大連携事業開始~

10 月2 日(水)東北大学データ駆動科学・AI 教育研究センターから 栗林稔 教授、同大学院生2 名(鈴木碧月さん佐野光希さん)をお招きして、本校のデータサイエンスゼミがスタートしました。

ゼミの冒頭、栗林教授から「大学院生はみんなよりほんの少し知識があるけれど、データの見方や考え方はみんなの方が優れていることも出てくる。色々な見方をみんなで共有しながら楽しく進めていきましょう」とのお話がありました。

第1 回ゼミの目標は「いろいろなグラフでデータを表現してみよう」です。生徒は本校の 三品祐輔 教諭から与えられたデータを様々なグラフで表現していきます。友達と知恵を絞りパソコンとにらめっこした1 時間の試行錯誤の後、現れたグラフの曲線は、あの「世界的に有名なネズミのキャラクター」の形でした。

それぞれの画面にキャラクターが現れた瞬間、生徒達は達成感を爆発させ、友達とお互いの健闘を称え合うなど楽しんでいる様子がみられました。初参戦した二人の東北大学院生もすぐに馴染んでくれて、操作に悩んでいる生徒に積極的に声がけしてくれたり、それぞれに応じた的確なアドバイスを与えてくれたりと、とても楽しい学びの場を演出してくれました。

今後のゼミ活動では、コンペティション受賞作を題材にデータサイエンスの学びを深めていきます。12 月20 日に東北大学マルチメディア教育研究棟で予定されている「成果発表会」を目指して、東北大学院生と一緒にデータサイエンスの世界を楽しんでいきたいと思っています。

「生徒が輝く授業デザイン」公開授業研究会について(御案内)

「生徒が輝く授業デザイン」として下記のとおり公開授業を行います。

令和6年11月8日(金)9:40~16:00

会場:宮城野高等学校

本年度は基調講演として山下真司氏(ベネッセ教育総合研究所 教員イノベーションセンター主席研究員)をお招きしご講演をいただきます。また、全国の先進的な授業改善を共に学ぶために

佐藤充恵(ドルトン東京中等部・高等部 理科)

法貴孝哲(清真学園高等学校・中学校)

山口和彦(山形県立東桜学館中学校・高等学校)

の先生方をお招きし、授業づくりを考えます。

教育関係の方限定の参加となります。県内外の多数の参加者をお待ち申し上げております。

申込みURL https://forms.office.com/r/ZVWY3UnkrX

実施内容はこちらの授業公開.pdfを開いてください。